産業廃棄物許可申請

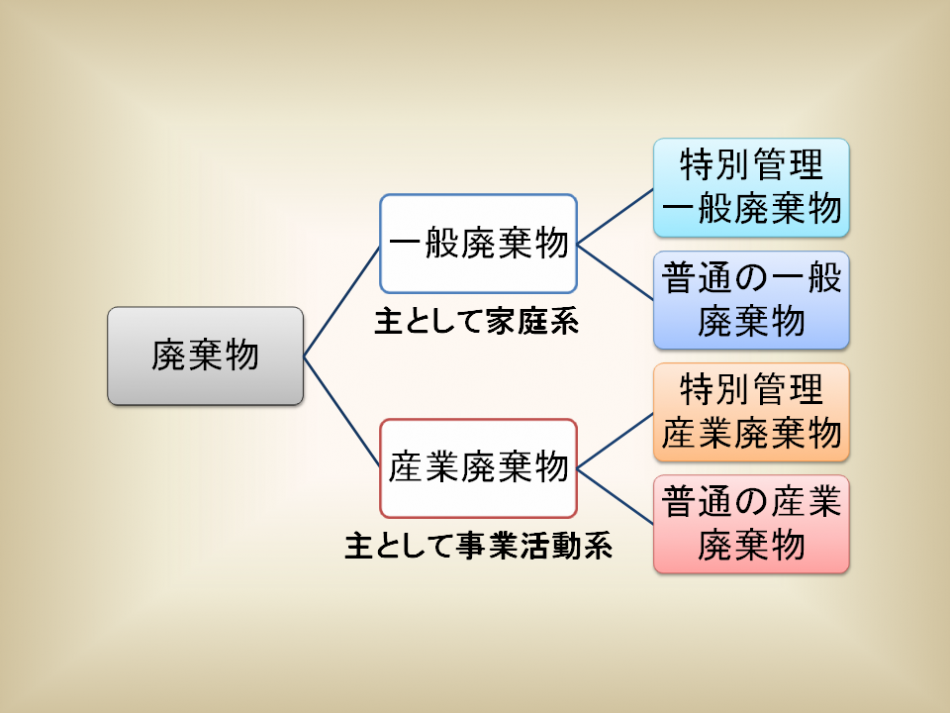

「産業廃棄物」は、通常の「産業廃棄物」と、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する物として特に取り扱いに注意を要する「特別管理産業廃棄物」に分類されています。産業廃棄物の収集・運搬を請け負うには、この許可が必要です。

目次

産業廃棄物について

産業廃棄物とは、占有者自らが利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取引形態、取引価値の有無、及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものとされています。

法律上では、先ずは産業廃棄物であるか否かを特定し、それ以外の物は全て一般廃棄物とされますので、中間的なものはありません。

「産業廃棄物」は、通常の「産業廃棄物」と、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する物として特に取り扱いに注意を要する「特別管理産業廃棄物」に分類されており、産業廃棄物の処理責任は排出した事業者が負います。

産業廃棄物の種類

業種に関係なく産業廃棄物に該当するもの

| 1. 燃え殻 | 石炭がら、焼却残灰、炉清掃掃出物、廃棄物焼却灰 等 |

| 2. 汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、建設汚泥、廃サンドブラスト 等 |

| 3. 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ 等 |

| 4. 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液 等 |

| 5. 廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像廃液、金属石鹸液等のアルカリ性廃液 等 |

| 6. 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ(合成ゴム) 等 |

| 7. ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず 等 ※自動車の廃タイヤは(6)の廃プラスチック類となります |

| 8. 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ 等 |

| 9. ガラス・ コンクリート・陶磁器くず | コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、岩石片(加工等により生じたもの)、スレートくず、れんがくず、ロックウールくず、ガラスくず、陶磁器くず 等 |

| 10. 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉等の残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、サンドブラスト廃棄砂 等 |

| 11. がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、れんが破片、瓦くず 等 |

| 12. ばいじん(ダスト類) | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設(乾燥式、湿式)において集められたもの |

業種によって産業廃棄物に該当するもの

| 13. 紙くず |

1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2. パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る) 3. 出版業(印刷出版を行う者に限る) 4. 製本業及び印刷物加工業に係るもの 5. PCBが塗布され、又は染みこんだもの |

| 14. 木くず |

1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2. 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む) 3. パルプ製造業及び輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの 4. PCBが染み込んだもの 5. 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。) |

| 15. 繊維くず |

木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずで、 1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2. 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの 3. PCBが染み込んだもの |

| 16. 動植物性残さ |

あかめす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等で、 1. 食料品製造業 2. 医薬品製造業 3. 香料製造業 において原料として使用した動物又は植物に係る固定状の不要物 |

| 17. 動物系固形不要物 | と畜場において屠殺し、解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状不要物 |

| 18. 動物のふん尿 | 牛、馬、豚、羊、山羊、鶏等の糞尿で畜産農業に係るもの |

| 19. 動物の死体 | 牛、馬、豚、羊、山羊、鶏等の死体で畜産農業に係るもの |

その他の産業廃棄物

| 20. 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 産業廃棄物のうち、そのまま処分できないものを予めコンクリート固形化したり、溶融固化したりして処分をすることがあり、これらが該当します。政令第2条第13号に定めているので別名「13号廃棄物」とも呼ばれます。 |

| 21. 輸入された廃棄物 | 1 ~ 20 の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |

産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物

| 廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類で燃えやすい廃油(引火点70℃以下のもの) |

| 廃酸・廃アルカリ | 水素イオン濃度(pH)が2.0以下の廃酸、水素イオン濃度(pH)が12.5以上の廃アルカリ |

| 感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むかまたはそのおそれがある産業廃棄物 |

| 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物 |

・廃PCB及びPCBを含む廃油 ・PCBが塗布又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、汚泥 ・PCBが付着若しくは封入された廃プラスチック類、金属くず 等 |

| 廃石綿等 |

・建築物から除去した飛散性の吹きつけ石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで石綿が付着しているおそれがあるもの ・大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業所の集塵装置で集められた飛散性の石綿 等 |

| 有害産業廃棄物 |

・水銀、カドミウム、鉛 等 ・ダイオキシン類を基準以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥 等 |

| 指定有害廃棄物 | 硫酸ピッチ 等 |

営業許可の必要となる産業廃棄物処理業とは

収集運搬業の許可が必要となる場所(=申請先)

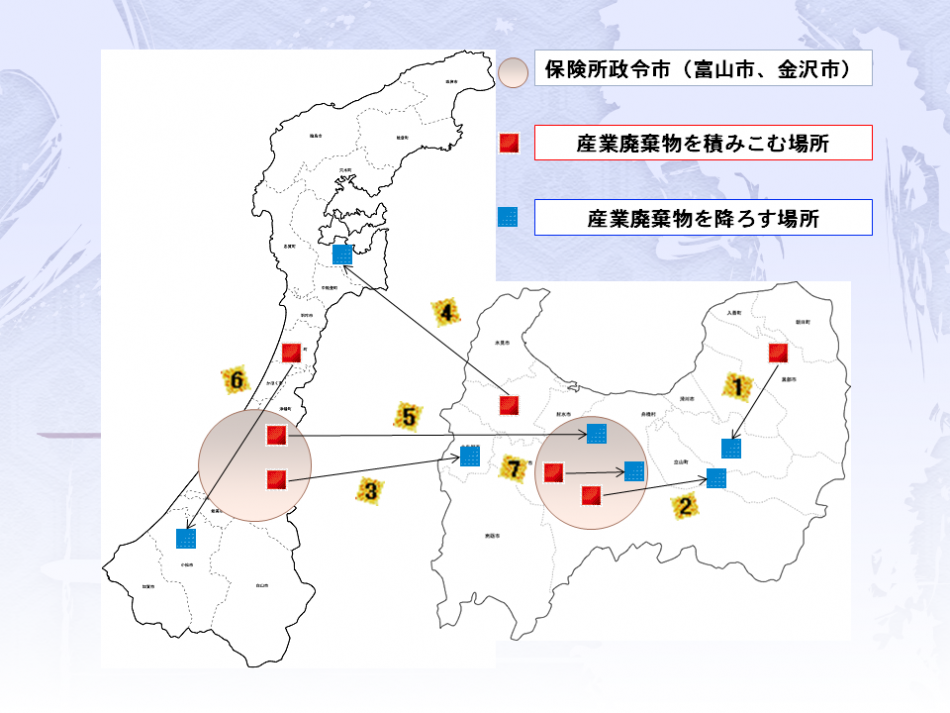

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令の市長の許可を受けなければなりません。許可は産業廃棄物を積み・降ろしする場所の双方の自治体で必要となります(単に通過するだけであれば許可は不要です)。

よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。

また、保健所政令市とは、具体的には政令指定都市、中核市、その他地域保健法施行令により個別に指定された市のことを言います。産業廃棄物処理業に関しては この事務が都道府県から保健所政令市へ事務権限が移管されております。 なお、富山県・石川県の保健所設置市は以下の通りです。

- 富山県の保健所設置市 → 富山市

- 石川県の保健所設置市 → 金沢市

許可を必要とする行政機関

- 富山県

- 富山市&富山県 > 富山県のみ

- 金沢市&富山県 > 石川県&富山県

- 富山県&石川県

- 金沢市&富山市

- 石川県(通過地の金沢市の許可は必要なし)

- 富山市

【県外から産業廃棄物を搬入するときの事前協議について】

他県で発生した産業廃棄物を県内に搬入する場合には、富山県(富山市)産業廃棄物適正処理指導要綱に基づき、県外の排出事業者は富山県知事(富山市長)との間で事前協議を行い、承認を得なければいけません。

また、運搬業者及び県内の処分業者は、富山県知事(富山市長)が承認した産業廃棄物でなければ県内に搬入及び処分することはできません。

積替え保管を含む場合の問題点について

収集運搬業者が産廃排出事業者から収集運搬した廃棄物を直接処分業者のもとに搬入する場合と、一旦、自己の保管場所の収納して、後日積み替えて、処分業者のもとに搬入する場合とがあります。後者のような形で、一度輩出場所から運び出し、別の場所で保管する、別の車両に積み替える等の行為を「積替保管」と呼びます。

そして、収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも「積替え保管あり」という特殊な許可を取得しなければなりません。「積替保管」は「収集運搬」の一部という位置づけです。そのため、「積替保管」だけの許可というものは存在しません。

許可の取得については、収集運搬業許可を取得してから、そこに「積替保管」の許可を加えるといった形になります。この許可は、原則として、他者の産業廃棄物を扱う場合に必要となり、自社の産業廃棄物を自社の敷地内で「積替保管」するのであれば許可は不要とされています。

なお、許可証には、積替保管をしない場合には「収集運搬(積替え保管を除く)」と記載され、積替保管をする場合には、「収集運搬(積替え保管を含む)」と記載されます。この「積替保管」の施設の設置については以下の法令上の制限との兼ね合いも重要となってきます。

- 都市計画法の開発行為の許可の要否、用途地域の規制には違反しないか(都市計画法第8条、第29条)

- 農地法の農地転用の許可の要否(農地法第4条、第5条)

- 建築基準法の建築確認の要否(建築基準法第6条)

積替え保管を含む場合の問題点について

また、地域住民とのトラブル防止の観点から、富山県の場合は「積替保管」を含む許可申請の場合は施設の設置予定の富山県への事前協議が必要となり、地元自治体への説明会が必要とされる場合もあります。 施設面でも、周囲の囲いの他に、屋根や覆い、地面の鉄筋コンクリート化や鉄板、排水溝、ためます、油水分離装置の設置等が求められることもあり、産廃収集運搬事業者にとっては産業廃棄物の処理費用面や運送コスト等の面から一時保管のできる「積替保管」はメリットが大きいのですが、行政により厳しい規制が課せられていますので、難易度の高い許可申請の1つであると言えます。料金

積替保管なしの場合(税込)

| 業務内容 | 料金 |

|---|---|

| 産業廃棄物収集運搬業許可新規 | 個人99,000円 〜 法人110,000円 |

| 産業廃棄物収集運搬業許可更新 | 個人55,000円 〜 法人60,500円 |

| 産業廃棄物収集運搬業許可変更 | 個人66,000円 〜 法人77,000円 |

- 許可手数料が1か所につき、新規81,000円、更新73,000円、変更71,000円かかります。

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は新規81,000円、更新74,000円、変更71,000円かかります。) - 交通費、通信費は含んでおります。

- 上記料金以外に証明書等の取得費用の実費相当分の諸経費をご負担願います。

- 積替保管ありの場合は応談で、お見積もりを出させて頂きます。

- 積替保管あり(新規・変更)の場合・・・上記に33,000円を加算

- 新規・積換保管ありで富山市と富山県に2つの申請を出す場合・・・富山県の申請のほうは△49,500円~△55,000円